Noelia Vásconez Saltos

Manipular a un hombre como Rodrigo Merchán era tan sencillo como tentador. Tenía solo diecinueve años y empezaba sus pasantías en el departamento de edición del periódico de la universidad. Desde su llegada empezaron los rumores de que el joven era un prodigio en la corrección de textos y eso era exactamente lo que necesitaban: el periódico llevaba un récord insuperable de erratas.

La primera vez que lo vi estábamos en el elevador junto a un grupo de personas y fue el único sujeto que se dignó a decir buenos días, de esa manera supe que era un recién llegado. Así pasaron los demás días, mientras los editores del periódico me miraban por sobre el hombro, Rodrigo Merchán me daba los buenos días y mantenía abiertas las puertas del elevador para mí.

Después de la primera semana de Rodrigo en el periódico mis servicios en su piso eran solicitados con mayor frecuencia. Cuando pasaba recogiendo mis encargos veía la manera en la que con un marcador rojo limpiaba la superficie de los textos. Los que echaba a la basura carecían de la característica huella roja de Rodrigo.

Cumplía con su trabajo a la perfección; detrás del escritorio se volvía una máquina correctora. Le decían: el detective de los textos. Lo malo era que cada vez que alguien le pedía algo él corría a hacerlo; parecía ser diligente pero acabó siendo el servil de la oficina: «Rodri, tráeme café», «Rodri, no puedo ir, cubre mis horas», «Rodri, corrige mis textos» y Rodri muy comedidamente socorría las necesidades ajenas.

Nuestros encuentros en el elevador perdieron su continuidad. Tropezaba conmigo solo cuando subía el café para sus compañeros; sostenía el portavasos con manos temblorosas y las yemas de los dedos roídas. Al mes ya no nos veíamos en lo absoluto. Sospeché que pasaba la noche en vela corriendo el trabajo de otros.

Como mis servicios ya no eran tan requeridos en su piso, decidí aparecer en la recepción dentro de las horas en las que todos pasaban por el lector biométrico. Empecé a verlo todos los días: marcaba su ingreso y salida con la gracia de un rechazado. Ya no decía buenos días, no levantaba la voz, ni mucho menos la cabeza. Parecía vivir en constante miedo como si alguien lo estuviese acechando.

La noche del veintiuno de diciembre transcurría con calma. La hora de salida había pasado, era habitual que él se quedara más de la cuenta y yo esperaba, atento, casi inmóvil a que saliera del elevador. Hasta que recibí un llamado: me necesitaban en la terraza. Metí el carrito del trapeador y subí. Cuando se abrieron las puertas encontré a Rodrigo de pie al borde de la terraza; en su pecho tenía una gran X de color rojo, sonrió y me dijo buenas noches.

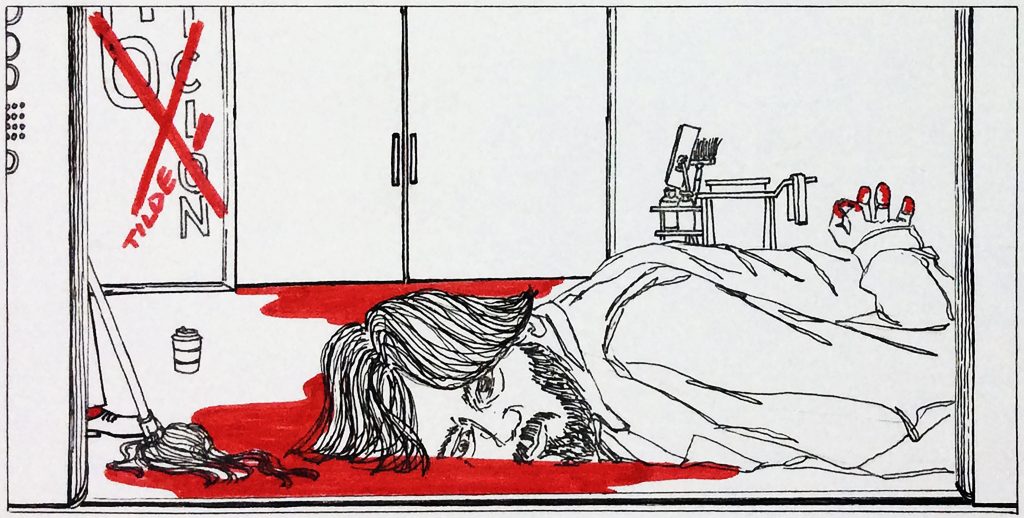

Esa madrugada limpié a Rodrigo Merchán de la vereda. Espero haberle hecho justicia.

Comentarios por Universidad de las Artes

Isabel Macías, Literatura Queer en Ecuador y otras Artes

Hola Jordy, puedes encontrar el trabajo en la página web ...

Isabel Macías, Literatura Queer en Ecuador y otras Artes

Buenas tardes Vicente. Muchas gracias por tu apoyo.

Jardín de pulpos, Arístides Vargas. Primera entrega

¡Hola Josué!, muchas gracias por tu comentario. Esperamos muy pronto ...