texto por Alejandro Díaz |

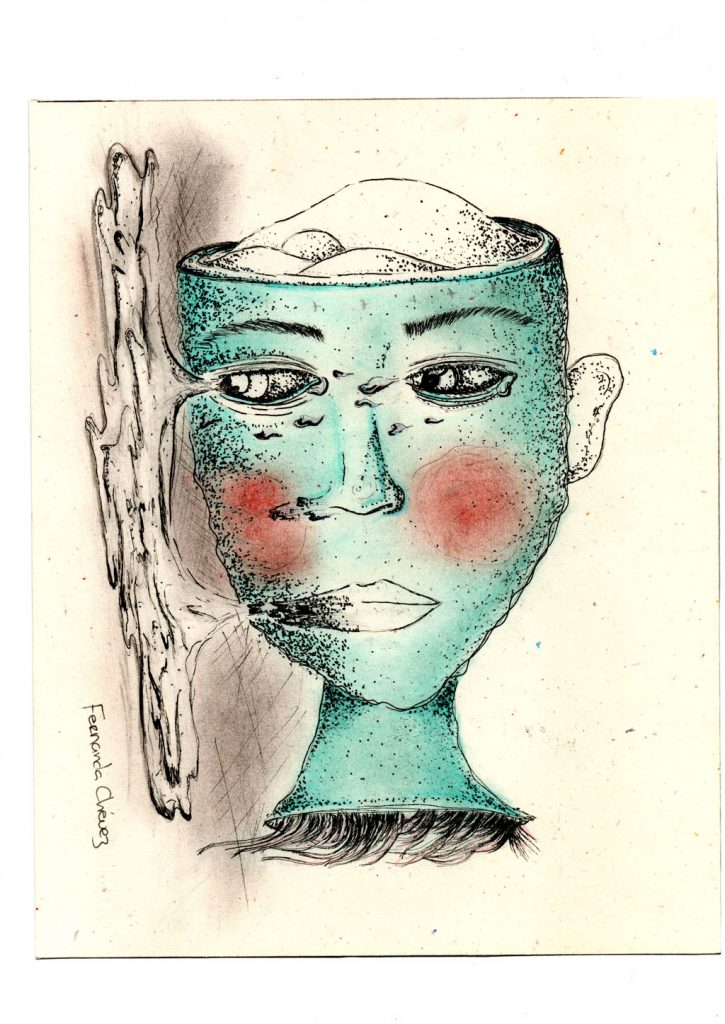

dibujo por Fernanda Chévez @doolla_91

Lo anduve pensando desde hace tiempo y creo que es lo correcto.

Llegué a Mital cuando tenía quince años. Inicié mi primer trabajo sin concluir el bachillerato porque “el estudio era para los estúpidos”, decía mi padre, un molde perfectamente cuadrado (cuando de pensamientos se refería). A los 29 años me casé: tuve dos hijas y un hijo, el último era el mayor y el que más me llegó a odiar, por otro lado, mis pequeñas no fueron tan malas, siempre buscaban visitarme, aunque estuviera hecho -a veces- todo un cascarrabias. Ellas cocinaban con la misma sazón de su madre, tan deliciosa y casera que encantaba corazones, además, siempre mostraban aquella sonrisa de la difunta Julia, una mujer que me amó con la misma pasión de un artista que contempla su mejor obra. Ella, con sus manos, coloreaba mi mundo, y con sus besos pincelaba mis días grises y llanos.

Pobre mujer… se merecía más en esta vida.

Cualquiera pensaría que tuve una vida perfecta. Tenía mi propio trabajo, ganaba bien y mi esposa e hijos me amaban. Pero no era feliz.

Cada día me levantaba con la misma sensación de soledad y vacío, como si al mirar el espejo, aquel hombre que se reflejaba solo fuera una fachada para darle gusto a los demás y no a él. Mi esposa muchas veces me preguntó qué me pasaba y nunca supe qué decirle, sabía lo que sentía, más no lo que me pasaba. Aun así, ella dio todo de sí para hacerme feliz hasta el último momento de su vida, el cual fue en una camilla de hospital mientras que el cáncer devoraba lo poco que quedaba de ella. Todavía recuerdo sus últimas palabras:

– Freddy, sé feliz. Tienes que serlo, mereces el amor…

Lo demás fueron días desbocados en intermitentes lluvias al alma.

¿Amor? Mi padre era una máquina de ajustar golpes cada que salía mal algo que él creía correcto. Mi madre no me amó por ser hijo bastardo: no recuerdo que me haya dado un abrazo y pese a todo siempre busqué sonreír, aunque muchas veces solo deseaba llorar, pero los hombres no lloran ¿No es así? ¿No era lo que todos decían?

Los días pasan, los soles mueren cada día y uno muy lentamente también. ¿Qué es lo que hace feliz a alguien?

Caminando por el parque conocí a un joven de 25 años, Steven: era un caballero de ojos claros y cabello ondulado que compartía siempre una sonrisa cálida, genuina y casi inmortal al tiempo. Lo había visto tantas veces en la misma banqueta, dándole comida a las palomas, que terminé por acercarme.

Nunca pensé que justo ese día, el sol brillaba más y el cielo era más azul. Me gusta el azul, es un color muy especial y mágico. ¿Han visto el cielo azulado diluirse entre otros colores durante los atardeceres? Es hermoso. Steven lo era. Él era azul, mágico y especial justo como el cielo. Jamás pensé llegar a sonreír por largos tiempos. Con él sonreía y lloraba, conversaba y escuchaba música. Hasta que un día solo pasó: nuestros labios rozaron algo más que nuestros labios, tocaron nuestras almas.

Obra: Mala Memoria

Artista: Fernanda Chévez

Fecha: 7/03/2020

Era feliz, sin embargo, él tenía 25 y yo era un viudo de 47. ¿Qué iría a pensar la gente? No podía tomarlo de la mano que, más allá de la edad, era por miedo a lo desconocido. Me estaba descubriendo y más temor sentía. Mostrar el interior es quedar expuesto y ante lo nuevo, las personas siempre temen.

Steven me calmó varias veces. “Estaremos bien”, le creía, “podemos seguir de amigos en público y amándonos en privado”. Pero si era amor ¿Por qué tenía tanto miedo?

Ojalá sus palabras hubieran sido ciertas ya que, por alguna razón, lo nuestro llegó a saberse. Mi hijo me odió, mis hijas se sorprendieron, pero me apoyaron (hasta lo conocieron), no obstante, fui despedido del lugar donde trabajaba y todos me miraban. En ese entonces, Mital era muy pequeño… Muy pequeño.

Tanto así que nuestra casa se volcó en un enorme incendio. Había fuego por todas partes y junto a Steven buscábamos salir, pero afuera no era mucho mejor. Lo mataron con cientos de puñaladas mientras trataba de defenderme, lo vi morir mientras gritaba: “¡Corre, debes ser feliz!” con burbujas de sangre reventándose en su boca.

Llegué a Cuenca, mis hijas me encontraron, mi hijo prefirió que muriese antes de tener un padre como yo. Perdí contacto con él muy rápidamente y mis hijas también. Solo las tuve a ellas mientras me ponía más viejo todavía. Las canas me salieron y los labios se hunden hacia adentro de la boca. Tengo ojeras muy marcadas y ahora necesito un bastón. Duermo a las nueve y niña me atiende con los oficios y la comida: a veces la ayudo y nos divertimos, pero me canso muy rápido. Ya no soy el de antes y no volveré a serlo.

La vida pasó muy rápido. Amé muy poco para mis 90 años, me sorprendió que alguien que no conocía el amor, supo amar. Me pareció muy hermoso, aunque peligroso. Estuve solo hasta ahora y siento que nada ha cambiado. ¿Es mi parecer o quedé clavado en el tiempo? Antes no entendía al mundo y ahora que ha avanzado tan rápido lo entiendo menos.

Tengo pocas fuerzas, las cuales usé para armar el nudo y hacer lo correcto. Por ratos estoy inseguro, pero por otros pienso y digo: “he pasado tanto y he vivido tan poco que, seguramente, en las noticias únicamente lo relatarán como suicidio”, pero nadie conoce que detrás de esas palabras hay muchas emociones y pensamientos que describen una historia que (tal vez) jamás sea contada y simplemente olvidada. Quiero que me olviden y quiero olvidar porque recordar solo me produce dolor. Decepcioné a Julia, maté a Steven, mi hijo me odia, solo me quedaron mis nenas, pero ellas ya son mujeres y necesitan seguir con su vida.

Solo deseo que sea mejor que la mía. Los amé.

Perdón por tan poco, le debo tanto a la vida que no creo pagar la deuda, pero que sí será lo correcto.

Daryen Alejandro Díaz Plúa (Guayaquil, Ecuador, 1999) Estudiante del Quinto Semestre en la escuela de Literatura de la Universidad de las Artes, cursa el itinerario de Pedagogía. Actualmente participa en el grupo internacional Rotaract Salinas Spondylus y trabaja realizando talleres para cursos de preparación del EAS y Ser bachiller.

Comentarios por Universidad de las Artes

Isabel Macías, Literatura Queer en Ecuador y otras Artes

Hola Jordy, puedes encontrar el trabajo en la página web ...

Isabel Macías, Literatura Queer en Ecuador y otras Artes

Buenas tardes Vicente. Muchas gracias por tu apoyo.

Jardín de pulpos, Arístides Vargas. Primera entrega

¡Hola Josué!, muchas gracias por tu comentario. Esperamos muy pronto ...